- HOME/

- ニュース&ブログ

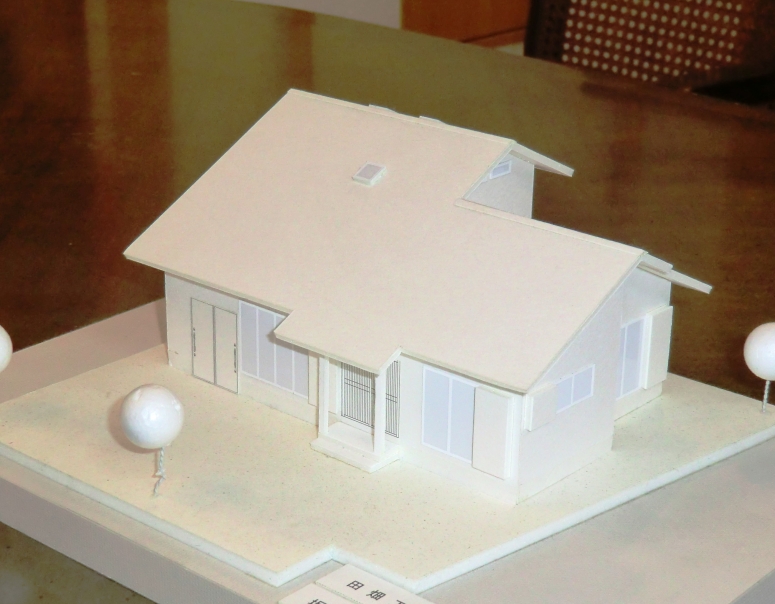

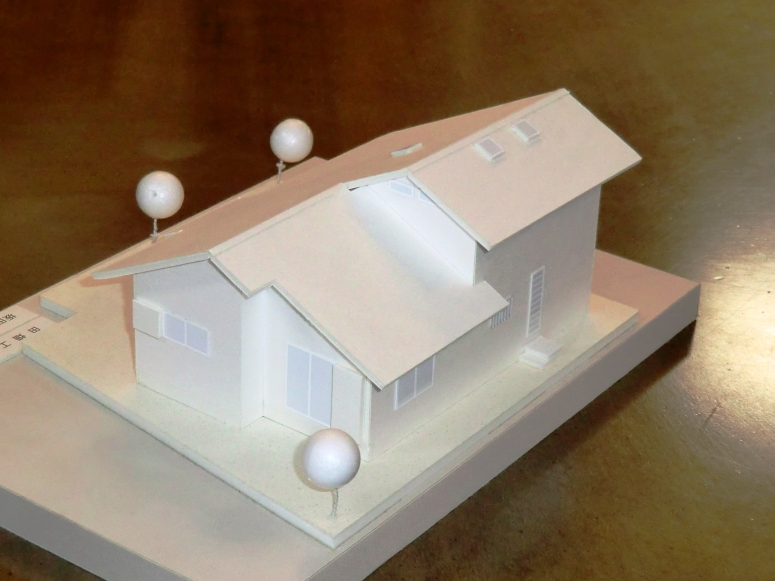

2016.07.16建物外観の決め方(住宅模型1)

お打合せを進めていく上で、立面図やパースなどで外観を確認していただくのですが、どうしても一般

の方にはイメージがしにくい部分があると思います。

当社では、ある程度お打合せが進んだ段階で、住宅模型を作成して、全体イメージをつかんでいただ

くのが有効と考えております。

模型(浜北区S様邸) 完成建物

模型の段階で、外部から見た外壁窓・天窓・雨戸戸袋などのイメージを確認していただきます。

建物外観を360°イメージできますので、平面・立面図だけではわかりにくい屋根の段差も確認していただけます。

また、駐車スペースと建物に高低差があったので、玄関までのアプローチや外構のイメージもこの段階から

詳細なお打合せをしていきます。

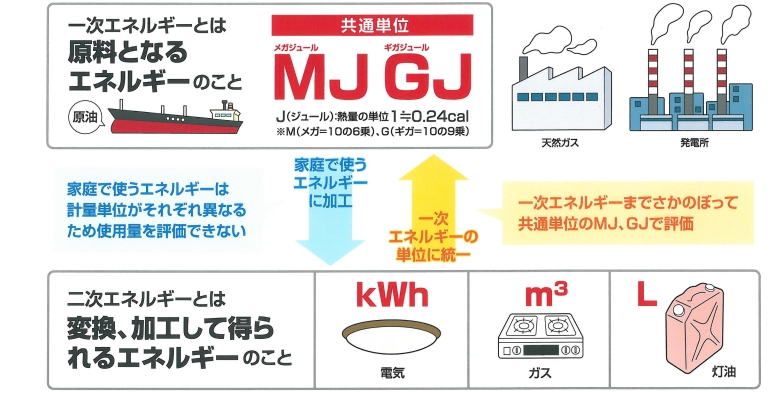

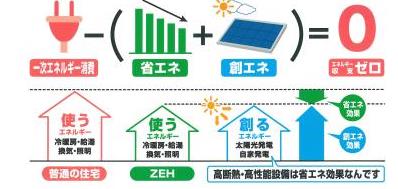

2016.07.15ZEHについて5(なぜ一次エネルギー消費量で評価するのか)

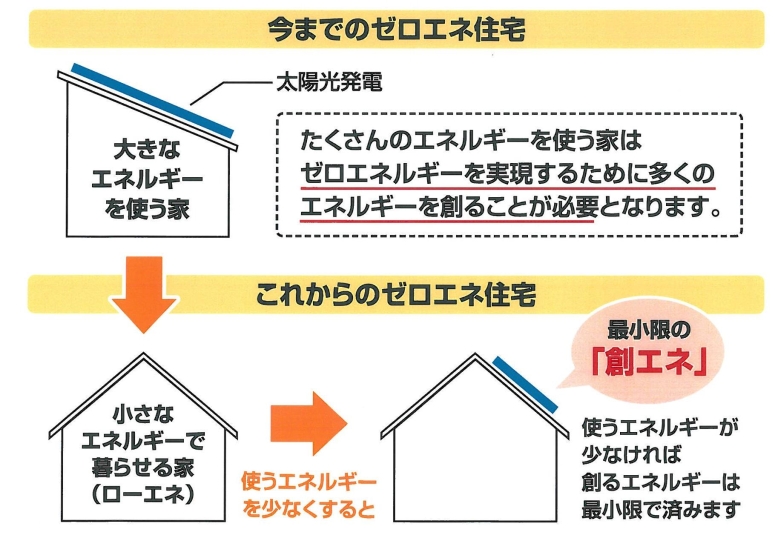

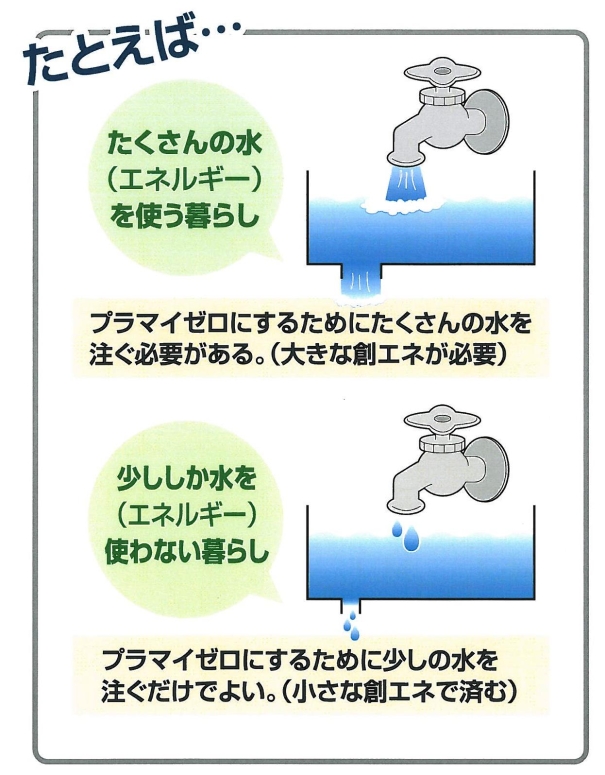

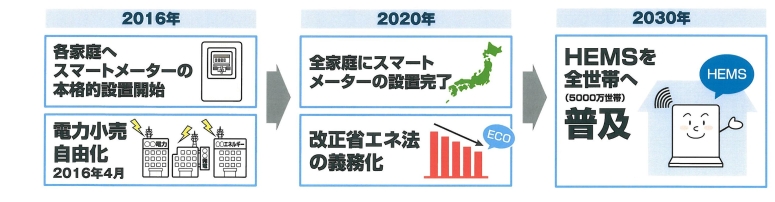

2016.07.14ZEHについて4

2016.07.13ZEHについて3

2016.07.12ZEHについて2(日本のエネルギー事情)

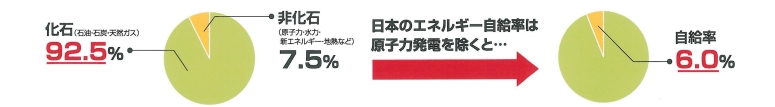

政府がエネルギー政策として新築住宅の50%をZEH実現を掲げる背景として日本のエネルギ

ー事情があります。

●エネルギー供給は化石燃料に頼っています。

化石(石油・石炭・天然ガス)が92.5%を占め非化石(原子力・水力・新エネルギー・地熱など)

は7.5%となっています。これらから日本のエネルギー自給率は原子力発電を除くと、6.0%

となります。

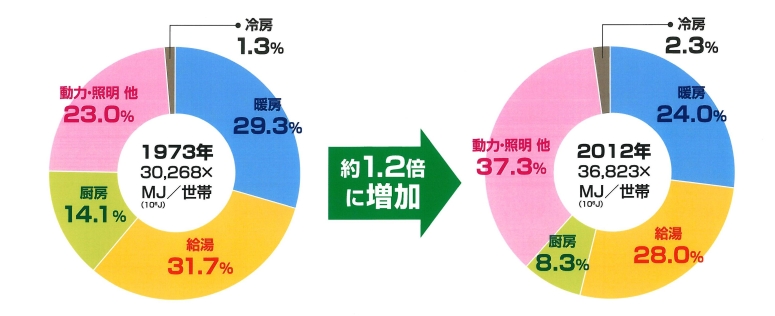

●家庭のエネルギー消費量が増えています。

こちらは20年間で1.3倍となっています。

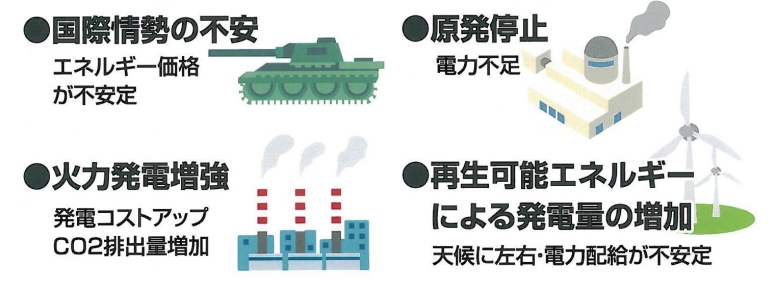

●東日本大震災以降のエネルギー事情

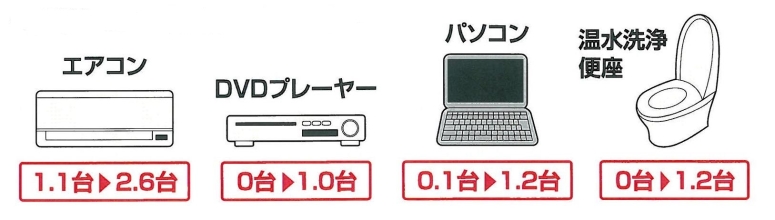

●原因はライフスタイルの変化や家庭で使用する機器の増加

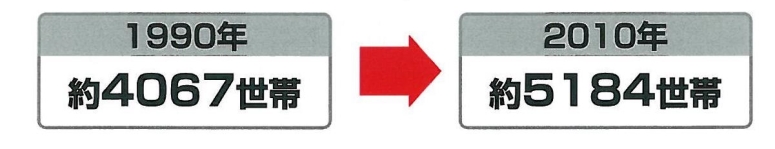

<世帯数の推移> 20年間で約1.27倍になっています。

<世帯あたりの家電保有数の推移> 家電も生活の変化によりかなり増加しています。

2016.07.11Z・E・Hについて1

2016.07.07地震対策(エアー断震装置)

2016.07.05制震装置 震動テスト

2016.06.27地鎮祭・建物位置決め

6/23(木)大安に、浜松市西区O様邸で地鎮祭を執り行いました。

梅雨時期の小雨が降っていたのですが、地鎮祭のタイミングで雨がやみ、祭事

中にはお日様が照ってきました。

こういった雨が降るの中の地鎮祭について、「晴れの日がいいのでは?」とご不

安の声を聞くこともありますが、そういったことはありません。

神主様より施主様にお話しがありましたが、古来より「雨降って地固まる」と云わ

れているように、地鎮祭などでで雨が降ることはかえって縁起が良いともされて

います。また、天からの恵みである雨によって土地が祓い清められるともされて

います。施主様、ご家族様におかれましては大変おめでとうございました。

また、地鎮祭終了後に、建物の最終位置決めをします。

建物の位置のみの確認ではなく、車両の位置等の外回り(外構)のおおまか

な計画と併せて確認していきます。図面のみではなく1/100の模型を使用

して、なるべくわかり易いご説明を心がけています。